身体拘束防止マニュアル

目次

1.マニュアルの主な目的

身体拘束マニュアルの目的は、身体拘束の使用を最小限に抑え、その使用が不可避な場合には適切な手続きを確立し、利用者の自由と尊厳を守りながら、安全かつ適切な介護を提供するための枠組みを提供することです。

2.身体拘束に関する定義

- 徘徊しないように、車いすや椅子、ベットに体幹や四肢を紐等で縛る。

- 転落しないように、ベットに体幹や四肢を紐等で縛る。

- 自分で降りられないように、ベッド柵を(サイドレール)で囲む。

- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限ミトン型の手袋等をつける。

- 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。

- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。

- 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服薬させる。

- 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。

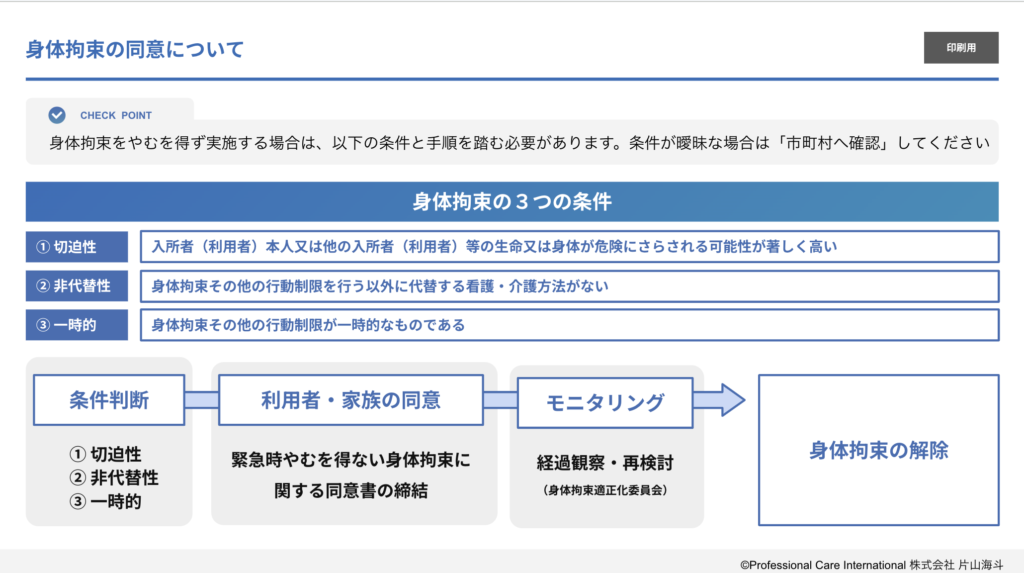

3.緊急やむを得ない場合の三つの要件

身体拘束は、本人の行動を他者が制限することであり、基本的に行ってはいけません。ただし、運営基準上、「利用者や他の利用者の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合」に限り、適正な手続きを経た身体的拘束が認められています。この適正な手続きは、「本人の尊厳を守るため」に行うものであり、「切迫性」「非代替性」「一時性」の三要件を満たすかどうかを組織内で話し合い、慎重に確認することが求められています。hお

| 要件 | 具体的内容 |

|---|---|

| 切迫性 | 利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。切迫性を判断する場合、身体拘束とを行うことにより利用者本。人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束等を行うことが必要な程度まで利用者本人等の生命または身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認すること |

| 非代替性 | 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。非代替性を判断する場合、まず身体拘束を行わずに支援するすべての方法の可能性を検討し、利用者の生命または身体を保護するという観点から、他に代替方法が存在しないことを複数職員で確認すること。また、拘束の方法についても、利用者本人の状態像に応じて最も制限が少ない方法を選択すること。 |

| 一時性 | 身体拘束その他の行動制限が一時的であること。一時性を判断する場合、利用者本人の状態像に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定すること。 |

4.身体拘束の同意書と観察経過・記録

身体拘束について、本人や家族に同意を得るための説明書を作成し、内容・目的・理由・拘束期間/時間帯・場所等を説明します。

十分な理解を得た場合、説明書に記名押印をしてもらいます。

【留意点】

- 説明は拘束予定期間の開始前に対面で行います。

- 家族が県外に住んでいるなど対面での説明が難しい場合は、説明書を郵送し、電話で内容を詳細に説明します。理解を得た場合、説明書に記名押印をしてもらい、書類を返送してもらいます。また、電話での説明内容や家族の反応を記録に残します。

身体拘束の適正化委員会の業所内の組織にする事項

事業所では、身体拘束の適正化に取り組むにあたって「身体拘束の適正化委員会」を設します。

設置の目的

身体拘束の防止や早期発見、再発防止策の検討を目的とします。

身体拘束防止及び適正化委員会の構成

委員会委員長は管理者が務めます。

身体拘束防止及び適正化委員会の開催

委員会は3か月に1回開催され、必要に応じて随時開催されます。虐待防止委員会とも連携します。

身体拘束防止及び適性化防止委員会の役割

- 身体拘束防止に関する基本方針や行動規範を定め、職員に周知する

- 身体拘束防止のための指針やマニュアルの整備

- 職員の人権意識を高める研修計画の策定

- 身体拘束予防や早期発見の取り組み

- 身体拘束が発生した際の対応、原因分析、再発防止策の実施

身体拘束防止及び適正化を目指す職員研修の基本方針

職員研修は、基礎知識の普及と啓発を行い、権利擁護と虐待防止の徹底を目的とします。以下の内容で実施します。

- 全職員対象の定期研修を年1回以上実施

- 新任職員に対する研修の実施

- その他必要な教育・研修の実施

- 実施した研修の内容と出席者の記録を保管