虐待防止マニュアル(障害)

1.マニュアルの主な目的

「障害者虐待防止法」は、平成24年10月1日に施行された。法第1条では、障害者虐待が障害者の尊厳を損ない、自立と社会参加を妨げるため、障害者虐待の防止と養護者支援を促進し、障害者の権利と利益を守ることを目的としています。

2.虐待の種類(内容・具体例)

| 区分 | 内容と具体例 |

|---|---|

身体的虐待 | 暴力や体罰によって体に傷やあざ、痛みを与えること。組織によって適切に検討されずに行われた身体的拘束についてもこれに該当する。 【具体的な例】 殴る、蹴る、つねる、やけどを負わせる、椅子や壁に縛り付ける、医療的な必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する など |

性的虐待 | 性的な行為やそれを強要すること。 【具体的な例】 性交、性器への接触、性的行為を強要する、介助の必要性が無いのにもかかわらず裸にする、本人の前でわいせつな言葉を発する、わいせつな映像を見せる など |

心理的虐待 | 脅し、侮辱等の言葉や態度、無視、いやがらせ等によって精神的苦痛を与えること。 【具体的な例】 障害者を侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、人格を貶めるような扱いをする、無視する など |

放棄・放任 (ネグレクト) | 食事や排泄等の身辺の世話や介助をしない等により障害者の生活環境や身体・精神状態を悪化させる又は不当に保持しないこと。 【具体的な例】 食事や水分を十分に与えない、汚れた服を着させ続ける、排泄介助をしない、身体的虐待や心理的虐待を放置する など |

経済的虐待 | 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 【具体的な例】 本人の預貯金を本人の同意なく勝手に使用する など |

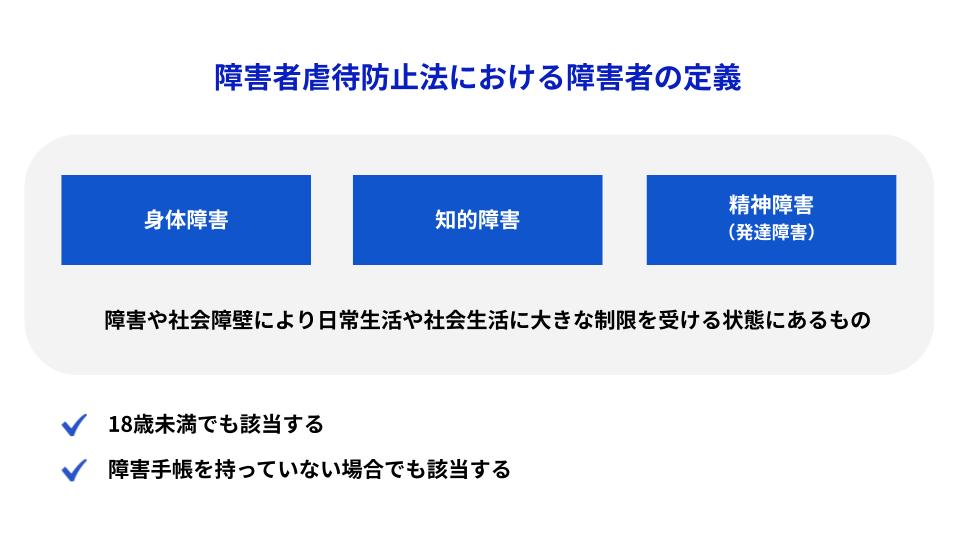

3.「障害者」の定義

4.「障害者虐待」の定義

障害者虐待防止法では、「養護者」「使用者」「障害者福祉施設従事者等」による虐待を特に「障害者虐待」と定められています。

| カテゴリー | 定義 |

|---|---|

| 養護者 | 障害者の身の回りの世話や介助、金銭管理などを行う家族、親族、同居人など |

| 使用者 | 障害者を雇用する事業主やその事業の経営者、およびそのために行動する者 |

| 障害福祉施設従事者 | 障害者福祉施設や障害福祉サービス事業に従事する職員 |

5.身体拘束の例外について

身体拘束は、本人の行動を他者が制限する行為であり、原則として禁止されています。

しかし、生命や身体を保護するために緊急やむを得ない場合に限り、適正な手続きを経て身体的拘束が認められます。

この適正な手続きは「本人の尊厳を守るため」に行われるものであり、以下の三つの要件を満たすかどうかを組織で話し合い、慎重に確認することが求められています。

下記の要件がすべて満たされる場合に限り、適正な手続きを経て身体拘束が許可されます。

| カテゴリー | 定義 |

|---|---|

| 切迫性 | すぐに対応しなければならない緊急の状況であること。 |

| 非代替性 | 他に代わりの手段がないこと。 |

| 一時性 | 必要な時間のみ行うこと。 |

6.虐待を発見した場合の対処方法

- 障害者虐待を発見しても、事業所で職員同士がかばい合うことが想定されますが、虐待と思われる行為や不適切なケアを発見した場合、その場で職員間で注意喚起することが必要であります。一人で悩んだり、見て見ぬふりをせず、直属の上司や管理者に相談・報告することが重要です。また、障害者本人や家族から虐待の訴えがあった場合も同様に対応します。

- 職員自身が虐待と思われる行為や不適切なケアを行った場合も、障害者の権利擁護の観点から隠さずに、早期に上司に報告することが大切であります。

7.通報と守秘義務に関して

8.再発防止策

再発防止のために、障害者虐待防止マニュアルでは以下の点が重要とされています。

[pdf_button]